腎性高血圧 は、腎臓内へ入る血液量が不足することで、 レニン という酵素が余分に分泌され、血圧を上げる物質をつくるために高血圧が起こるものです。

原因で最も多いのは 腎炎による 腎性高血圧

二次性高血圧の中で最も多いのは 腎性高血圧 です。腎性高血圧はいくつかの病気が原因で起こりますが、この中で最も多いのが 腎炎( 糸球体腎炎 ) です。

腎臓は腹部の上のほうに左右一対ある、そら豆に似た形の臓器で、皮質、髄質、腎孟からなります。

腎動脈は腎臓に入ると枝分かれして細くなり、糸球体という小さな球になります。糸球体はボーマンのう嚢という袋に包まれ、血液が糸球体を通るとき血球とタンパク質以外のものはボーマン嚢の中へ濾過され、尿のもとができます。

糸球体はすべて皮質にあり、片側の腎臓だけで釣棚万個もあります。ポーマン嚢の端からは尿細管が出て髄質に入り、再び皮質に戻ってまた髄質へ向かい、さらに腎孟へと戻ります。糸球体でつくられた尿のもとは、この尿細管を通る間に大部分が再吸収され、残ったものが、体内でできた尿素、クレアチニン、尿酸などの代謝産物といっしょになり、尿となって排泄されます。

急性腎炎 は溶連菌感染のあとで起こりやすく、一種のアレルギー反応だと考えられています。子どもに多いのですが、20代ぐらいまでの青年や、老人にも見られます。

主な症状はむくみ、尿が少ないか出ない、タンパク尿、高血圧ですが、血圧は上がらないこともあります。

慢性腎炎は急性腎炎とは異なり、長期間タンパク尿がつづく病気です。慢性腎炎は最初、タンパク尿や血尿、尿沈査異常が見つかるぐらいで、むくみや高血圧にならないこともありますが、進行するに従って高血圧になります。

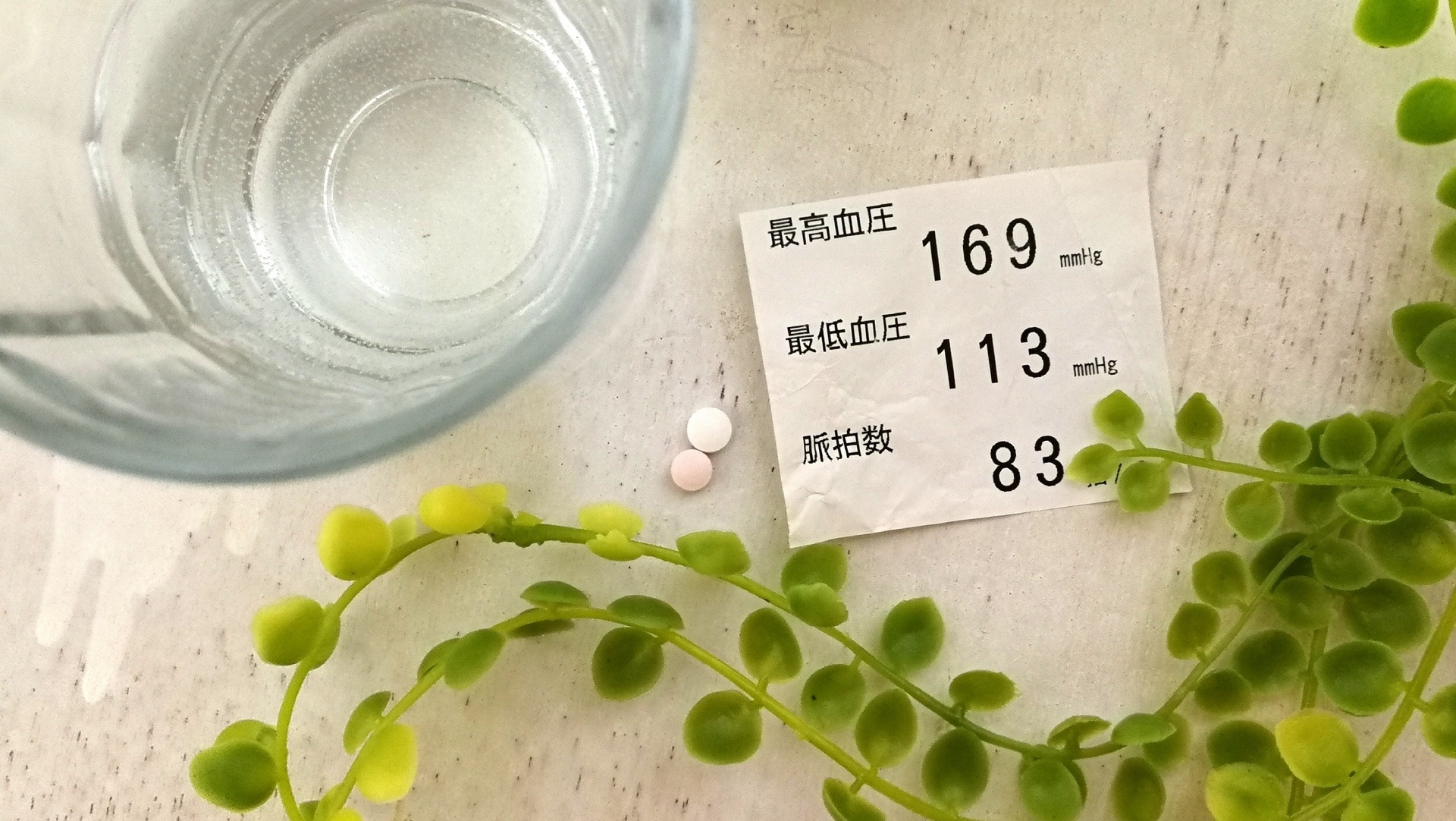

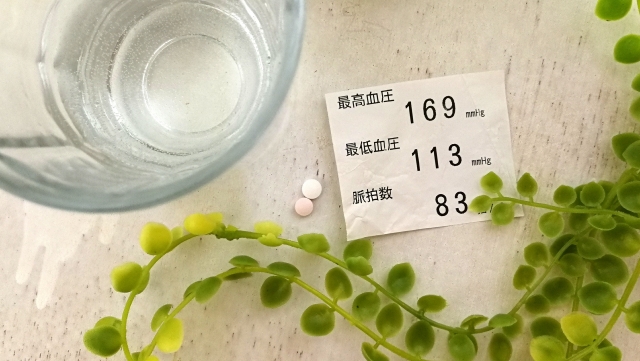

症状と尿検査の結果で診断されますが、正確な診断には腎生検が必要です。またクレアチニン・クリアランス検査などにより、腎機能を調べることも重要です。減塩食や利尿薬をはじめとする 降圧薬 を使って治療しますが、腎機能低下が進んで腎不全になると、 人工透析 が必要となります。

女性に覆い腎盂腎炎

腎孟腎炎は、大腸菌などの細菌感染による腎臓の炎症で、やはり腎機能の低下から高血圧になります。

症状は

- 高熱

- 腰痛

- 尿が少ないか出ない

- 尿のにごり

- 排尿時の痛み

などで、尿沈査を調べると、白血球の増加とともに、大腸菌などの細菌が見つかります。

腎盂腎炎は 膀胱炎 から進むことが多く、男性より尿道の短い女性のかかりやすい病気です。

治療では、抗生物質の投与がまず行われますが、治療不十分な場合は慢性化することが多いので、症状が消えても医師の指示どおり薬を服用することが重要です。

腎性高血圧 まとめ

腎血管性高血圧(じんけっかんせい こうけつあつ)とは?

腎血管性高血圧とは、腎臓に血液を送る血管(腎動脈)が細くなることで、腎臓にうまく血液が届かなくなり、血圧が高くなる病気です。これは「二次性高血圧」と呼ばれる、何か原因があって起こるタイプの高血圧のひとつです。

主な原因

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 動脈硬化 | 主に高齢の方に多く、血管の壁がかたくなって狭くなります。 |

| 線維筋性異形成(FMD) | 比較的若い女性に見られ、血管がビーズのようにくびれる特徴があります。 |

| 血管の炎症・けが・血のかたまり(塞栓) | まれですが、他の病気が原因になることもあります。 |

どんな症状・サインがあるの?

- 血圧がなかなか下がらない(薬を何種類も使っても改善しない)

- 腎臓の働きを示す血液検査の数値が悪くなる(特に特定の薬を使ったとき)

- お腹で「ザーザー」という血流の音が聞こえることがある

- 腎臓の片方が小さくなる

- 繰り返し「急な息苦しさ(肺水腫)」が起こることもあります

どうやって調べるの?

| 検査 | 内容 |

|---|---|

| 血液検査 | 腎臓に関係するホルモン(レニンやアルドステロン)の量を調べます |

| 画像検査 | 超音波やCT、MRIなどで腎臓や血管の様子を見ます |

| 腎動脈造影(カテーテル検査) | 最も正確な検査で、血管の中を詳しく調べながら、その場で治療もできることがあります |

まとめ

腎血管性高血圧は、見逃されやすいけれど、きちんと診断して治療すれば改善が期待できる高血圧です。血圧がなかなか下がらない方や、腎臓の数値が悪化している方は、一度詳しい検査を受けてみると安心です。